В нашей рубрике об ученых из Центральной Азии мы знакомимся с молодыми исследователями и узнаем об особенностях их ежедневной работы и перспективах развития и роста. В этот раз нашим героем стала Юлия Гениевская, которая занимается исследованиями в области молекулярной генетики.

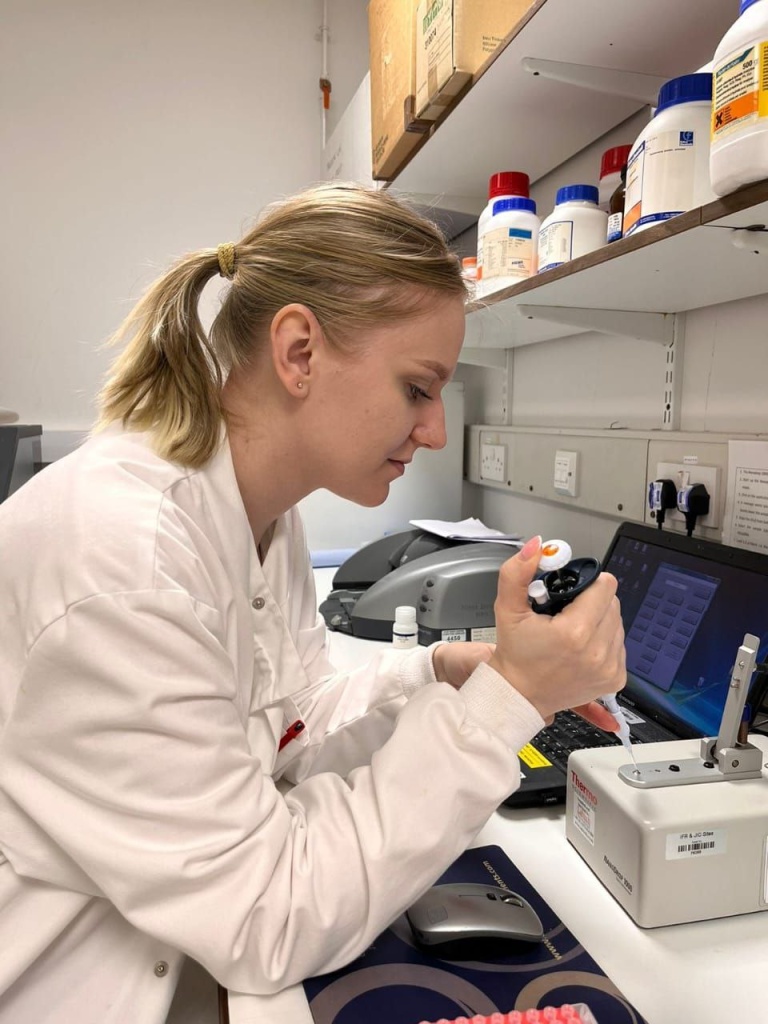

Юлия Гениевская, 29 лет, город — Алматы, научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики в Институте Биологии и Биотехнологии Растений, PhD

О себе

Я научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики в Институте Биологии и Биотехнологии Растений. В науку попала неожиданно для себя, как и большинство моих коллег. Последние 20 лет мало кто из детей в школе мечтает стать учеными, и я была их числе.

На пробных тестах ЕНТ я всегда выбирала географию, пока в 10 классе случайно не попала на олимпиаду по биологии. Там я дошла до уровня города, но для следующего этапа не хватило знаний и подготовки. Тогда во мне взыграло природное упрямство, и именно оно довело меня до республиканской олимпиады по биологии уже в 11 классе, где я заняла третье место.

В процессе подготовки я вышла за рамки школьных учебников и значительно углубила свои знания. Но наука меня все еще не особо интересовала, профессия врача была точно не для меня, и я смотрела в сторону практики, производства. Так оказалась на Факультете биологии и биотехнологии КазНУ, поступив на специальность «Биотехнология», о которой все отзывались как о самой перспективной. Именно там для меня неожиданно открылось все многообразие биологической науки. Это был момент, когда биология из школьного предмета превратилась в личный интерес. Самыми любыми дисциплинами сразу стали биохимия и генетика. Я благодарна своим преподавателям, которые показали, что такое научный подход к решению проблем.

На втором курсе куратор группы порекомендовала мне пойти в Институт Биологии и Биотехнологии Растений, так как там искали сотрудников в генетическую лабораторию. Я пошла, и уже девятый год тружусь здесь. За это время окончила магистратуру и получила в степень PhD. Поняла, что люблю науку за ее непредсказуемость. Начав новый проект, ты никогда не знаешь, какие трудности встанут на пути, чему придется учиться с нуля, какие решения придется искать во всех доступных и недоступных источниках, со сколькими людьми нужно будет посоветоваться и сколько ошибок допустить, пока все не начнет получаться, и все действия наконец принесут результат.

Например, я работаю в лаборатории молекулярной генетики и, казалось бы, все, с чем я должна иметь дело — это ДНК, но это далеко не так. Успешный научный проект всегда мультидисциплинарный, и моя сфера интересов помимо генетики включает химию, агрономию, фитопатологию, статистику, программирование и другие смежные дисциплины.

Наука многогранна и сложна, но лично для меня нет большего удовольствия, чем найти решение проблемы, с которой я столкнулась. Наука требует терпения, открытости и готовности ошибаться, но она дает невероятную свободу для роста.

О научных исследованиях

Сегодня как научный сотрудник я веду научные проекты, ставлю эксперименты и пишу статьи. Помимо этого, делюсь опытом со студентами, которые проходят у нас практику и выполняют дипломные работы. Особенно приятно видеть, как в глазах ребят загорается интерес, когда они впервые пробуют новые для себя методы.

Моя основная научная сфера — генетика сельскохозяйственных культур, в частности ячменя. Это одна из ключевых культур для продовольственной безопасности, занимающая второе место по посевным площадям в Казахстане после пшеницы. В своей работе мы тесно сотрудничаем с селекционерами со всего Казахстана, разрабатываем и передаем им генетические инструменты, которые позволяют ускорить и повысить эффективность селекционного процесса.

Мой типичный рабочий день включает проверку почты и новостных рассылок по интересующим темам, выделение ДНК из новых образцов, поступивших от селекционеров, проведение генетического анализа этих образцов, отбор наиболее перспективных генотипов для последующей работы селекционеров, статистическую обработку данных, подготовку научных публикаций и тезисов.

Кроме того, я начала эксперимент по выращиванию ячменя в теплице по технологии speed breeding — она позволяет получать до четырех урожаев зерна в год. С марта по сентябрь мы несколько раз в неделю выезжаем на экспериментальные поля в Алматинской области, где проводим мониторинг и полевые исследования. Мы с коллегами почти не сидим на месте — работа в науке требует постоянной активности, гибкости и вовлеченности.

За девять лет в науке я была немного ботаником, агрономом, селекционером и биохимиком, но моим основным направлением всегда оставалась молекулярная генетика. Если говорить в цифрах, я опубликовала в соавторстве 19 статей в журналах с импакт-фактором и получила Индекс Хирша 9. В 2024 году стала победителем конкурса «Лучший молодой ученый».

Проектов за это время было немало. Из наиболее интересных могу выделить работу по фитопатологии пшеницы, где совместно с учеными из Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности мы изучали генетику устойчивости пшеницы к ржавчинным болезням, которые способны существенно снижать урожайность. В результате мы обнаружили несколько потенциально новых генетических факторов устойчивости, которые планируем изучать дальше.

Особенно значимой считаю текущую работу с селекционерами ячменя. Несколько лет назад они предоставили нам перспективный исходный материал, и с помощью разработанных нами ДНК-маркеров мы помогли отобрать наиболее ценные линии для последующей селекции. В результате совместной работы были созданы и зарегистрированы новые сорта ячменя — «Улан» и «Атлет», в разработке которых наша лаборатория принимала непосредственное участие. Надеюсь, что самые интересные проекты и важные открытия еще впереди.

О науке в Казахстане

Мне сложно судить о развитии науки в Казахстане в долгосрочной перспективе, поскольку я сама занимаюсь ею недавно. Но даже за последние девять лет ситуация ощутимо улучшилась. Увеличилось финансирование, что позволило поднимать качество научных исследований. Для молодых ученых был введен отдельный конкурс — «Жас ғалым», дающий возможность начать собственный путь в науке.

В стране существуют сообщества молодых ученых. В большинстве крупных вузов и научно-исследовательских институтов действуют Советы молодых ученых, основной задачей которых стала защита интересов молодых специалистов и помощь в развитии их научной карьеры. Совет молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования включает председателей институциональных советов.

Если говорить о том, чего все еще не хватает — времени. Трех лет, стандартно отводимых на реализацию научного проекта, часто бывает недостаточно, особенно для сложных или прикладных исследований. Эта проблема касается не только молодых ученых, но и системы научной организации в целом.

Нашим студентам необходимо больше академической свободы. Им стоит дать возможность выбирать дисциплины и формировать индивидуальную образовательную траекторию в тех направлениях, где они хотят развиваться. Обязательная единая программа и одинаковый набор предметов для всей группы или потока ограничивает потенциал студентов и не всегда учитывает их реальные интересы. Важно, чтобы в университете работали действующие ученые — люди, которые активно занимаются исследовательской работой и могут делиться не только теорией, но и актуальными методиками, применяемыми в реальных проектах.

Когда я проходила стажировку в John Innes Centre в Великобритании, меня впечатлило, что там еженедельно проходят открытые лекции и семинары с участием известных ученых. Залы всегда были полны, публика активно задавала вопросы — и это был действительно живой, интеллектуальный диалог. Хотелось бы, чтобы и у нас подобные форматы стали нормой.

Рекомендации для молодых ученых

Важно не бояться пробовать себя в разных направлениях, особенно на начальном этапе. Найдите то, что действительно будет приносить удовольствие и внутреннее удовлетворение от работы. Если мы взглянем на биографии великих ученых, то увидим: свои главные открытия они совершили в тех областях, которым посвятили годы, а то и десятилетия. Чарльз Дарвин начал собирать материалы во время кругосветного путешествия, а опубликовал теорию естественного отбора только спустя 23 года после начала наблюдений. Грегор Мендель годами кропотливо скрещивал сорта гороха, прежде чем сформулировал законы наследования.

Не бойтесь делать шаг назад, если чувствуете, что наука — это не ваше. А тем, кто все же выбрал путь исследователя, рекомендую воспитывать в себе терпение, настойчивость и трудолюбие.

Трудности у каждого свои, особенно в начале пути. Но в науке есть специфические сложности. Одна из них — научная рутина, о которой редко говорят вслух. Когда ты приходишь в лабораторию, чаще всего сталкиваешься не с открытиями, а с повторением экспериментов, долгим подбором условий, «провалами» и нулями в результатах. Важно понимать: это нормально. В науке по-настоящему ценные знания рождаются не из одного удачного опыта, а из десятков неудачных, которые к нему привели. Главное — не терять интерес и уметь видеть в рутине смысл.

Еще одна важная трудность — языковой барьер. Современная наука говорит на английском, и важно быть ее частью, а не теряться в своем кабинете или лаборатории. Знание языка — необходимый инструмент профессионального выживания.